Radio K55

Data di pubblicazione: 14/09/2025 alle 12:10

Salvate il soldato Enrico !

Nell’estate che sta per concludersi sul pianeta Terra ne sono successe di ogni … come si usa dire da queste parti dell’universo. Sul piano nazionale il tema dei siti sessisti, con l’esibizione di immagini rubate alle donne di famiglia, ha rimesso in primo piano il discorso sul patriarcato, però stavolta svelando una componente aggiuntiva e in parte contraddittoria rispetto a quelle solite della gelosia e del possesso. Insomma c’è qualcosa da riflettere su questo tema e lo faremo presto.

Sul piano internazionale è successo qualcosa di assai rilevante.

Nei primi giorni di settembre abbiamo assistito a una serie di eventi che potremmo sintetizzare con una formula calcistica: Resto del Mondo contro Occidente.

Ovvero tutti, fuorché i rappresentanti occidentali, si sono riuniti alla corte del presidente cinese Xi Jinping per una celebrazione di una sorta di nuova alleanza internazionale, che il Ministro degli Esteri cinese ha chiamato “Il grande sud globale”. L’occasione per riunirsi è stata offerta dai festeggiamenti per l’80° anniversario della fine della seconda guerra mondiale.

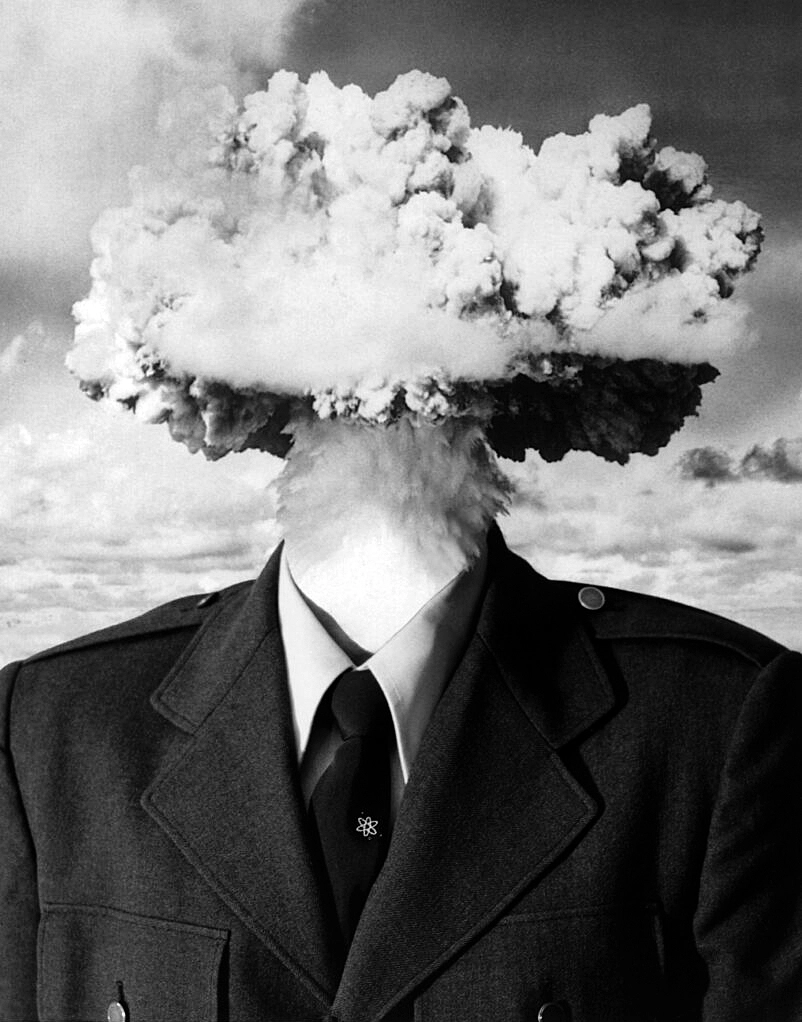

Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente

Alla parata militare di Pechino organizzata come momento clou di questi festeggiamenti sono sfilati Jet, Missili e gli armamenti nucleari più sofisticati per mostrare la potenza della Cina. Tutto molto bello e rassicurante almeno circa l’ingegno umano, così come sono state rassicuranti le parole di Vladimir Putin catturate in un fuori onda mentre passeggiava con Xi Jinping e Kim Jong-Un, il leader Nordcoreano. Eccole:

“Tra qualche decennio, con lo sviluppo delle biotecnologie, gli organi umani potranno essere trapiantati, le persone ringiovaniranno e forse si potrà raggiungere l’immortalità”.

Xi, con i piedi un po’ più per terra, ha obiettato che magari si potrà arrivare a vivere anche fino a 150 anni. Kim non si è espresso e forse è stato meglio così.

Meno male, si potrebbe pensare, che i leader di metà del mondo abbiano una così alta considerazione del valore della vita umana!

Però è curioso, con una mano si addita l’immortalità, con l’altra si distribuisce morte anticipata a molti giovani membri della specie Uomo considerati nemici, sacrificando la vita anche di molti amici.

Però è curioso, con una mano si addita l’immortalità, con l’altra si distribuisce morte anticipata a molti giovani membri della specie Uomo considerati nemici, sacrificando la vita anche di molti amici.

E’ curioso, con una mano si favoleggia un futuro in cui il termine dell’esistenza umana è indefinitamente spostato in avanti nel tempo, con l’altra si dedicano molti soldi e molto ingegno ad anticipare quel termine per interi popoli, in collegamento a condizioni del tutto effimere. Come, ad esempio, quella di schiacciare un pulsante per scatenare da qualche parte nel mondo i processi di fissione nucleare che tanto affascinano gli umani nel credere di aver imbrigliato le potenze dell’universo. E magari, in un futuro non lontano, lasciando il compito di decidere all’Intelligenza artificiale. E’ curioso ma non è rassicurante.

Sono ingegnosi questi terrestri.

Dunque gli uomini sono ingegnosi. Possiamo esaltarli per questo ingegno? Forse sì, ma la cosa è controversa. Proprio per riflettere su questo tema Carlo Rovelli, fisico e divulgatore di scienza molto conosciuto, ha pubblicato questa estate, dalle pagine del Corriere della Sera, una serie di interventi per riflettere anche su un altro 80esimo anniversario: 6 Agosto 1945, Hiroshima. Un luogo e un giorno che gli umani non dimenticheranno mai. Il buon Rovelli si distingue da sempre per non amare le opinioni di moda, assumendo posizioni critiche verso il flusso di pensiero Mainstream, come si usa dire da queste parti dell’universo. Il che lo rende però inviso a molti. Dopo questa serie di interventi è stato fortemente attaccato, in particolare per la sue parole su Enrico Fermi. Rovelli, infatti, pur riconoscendo i meriti delle sue scoperte scientifiche negli anni ’30 ha espresso anche un punto di vista critico. Eccone un estratto:

I fisici teorici, come me, hanno fatto all’umanità un regalo avvelenato. Le armi nucleari che oggi incombono su di noi come un incubo, nascono da un errore di Enrico Fermi, fisico italiano:

Attraverso una serie di passaggi Rovelli spiega l’iniziale errore che conduce la scienza alla fenomenale scoperta:

…Da un piccolo sasso di uranio si può liberare una quantità di energia sufficiente a demolire una città e bruciare vivi centinaia di migliaia di esseri umani.

E poi conclude così :

il 2 maggio 1945, il presidente Truman approva la formazione di un Comitato ad interim per riferire sull’uso della bomba atomica. Il comitato è composto da otto persone, consigliate da un gruppo scientifico composto da Robert Oppenheimer, Ernest Lawrence, Arthur Compton e Enrico Fermi. In un rapporto del 1° giugno, il Comitato conclude che la bomba debba essere utilizzata il prima possibile contro un impianto bellico circondato dalle case dei lavoratori e che non deve essere dato alcun avvertimento o dimostrazione. Non so in che direzione Enrico Fermi abbia spinto. Che io sia al corrente, non ha manifestato pubblicamente alcun dissenso. Il regalo avvelenato dei fisici teorici all’umanità viene aperto ottanta anni fa, su Hiroshima, e Nagasaki.

Sono permalosi questi terrestri

Dopo le parole di Rovelli è successo un 48 … come si usa dire da queste parti dell’universo. Numerosi scienziati di rilievo hanno scritto lettere di vibrante protesta al Corriere o su altre testate.

Angela Bracco, in qualità di Presidente della Società Italiana di Fisica e del CREF (Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”), ha scritto:

…Esprimo sconcerto e indignazione, anche da parte di numerosi colleghi che ci hanno scritto, per il modo in cui la figura scientifica di Enrico Fermi, uno dei più autorevoli scienziati dell’umanità, riconosciuto come tale nel mondo intero, sia stata screditata e infangata da Carlo Rovelli

Altri, in modo più moderato, come cinque fisici di cui Ugo Amaldi è il più conosciuto, hanno fatto notare che nel 1942 il problema politico, ma anche globale, consisteva nell’arrivare alla bomba in anticipo sulla Germania che aveva iniziato a lavorarci per prima. In più, l’anno prima c’era stato l’attacco di Pearl Harbour che aveva messo in fibrillazione l’intera America. Rovelli, nel suo articolo del 4 agosto, però sostiene che già nel 1942 la Germania avesse rinunciato al progetto, quindi gli scienziati forse potevano fermarsi prima di arrivare al fatidico 1945, ma è difficile ricostruire come il clima di quel tempo influisse sulle decisioni di chi lavorava al cosiddetto progetto Manhattan, che pervenne alla costruzione della Bomba. Infatti Anna Bracco continua:

La decisione di Fermi e dei maggiori scienziati fuggiti dal nazismo di partecipare al Progetto Manhattan, e alla successiva realizzazione della bomba nucleare, avvenne in un contesto storico molto difficile. Ma la decisione di sganciare la bomba nucleare fu unicamente politica e militare.

Sono aggressivi questi terrestri

Gli scienziati del progetto Manhattan non erano al corrente dei motivi geopolitici che spinsero il presidente americano Truman a usare la bomba prima possibile e nel modo più distruttivo possibile. Non sapevano che nella conferenza di Jalta, nel Febbraio di quell’anno, il presidente americano aveva estorto a Stalin l’impegno a entrare in guerra con il Giappone entro tre mesi dalla resa della Germania che avvenne poi l’8 Maggio. Quindi Stalin doveva entrare in guerra al più tardi il 9 agosto, ed è esattamente quello che fece. Non sapevano che, quando Truman ebbe la prova nel test del 16 Luglio che la bomba funzionava perfettamente, confermando clamorosamente tutte le innovative ipotesi scientifiche su cui si basava, ciò lo convinse a cambiare subito i piani per arrivare prima di Stalin a sconfiggere il Giappone. Il 6 agosto di Hiroshima si motiva perché cadeva qualche giorno prima del 9 agosto dell’invasione della Manciuria da parte delle truppe sovietiche. Perché arrivare prima significava non dover negoziare la spartizione dell’Asia con Stalin così come stava già avvenendo con la spartizione di Berlino e dell’Europa dell’Est, ormai sotto controllo di Stalin che era arrivato prima.

Gli scienziati sono stati vasi di coccio in mezzo ai vasi di ferro, Truman e Stalin, come si usa dire da queste parti dell’universo.

Ma, nonostante questo, è noto in quale logica vengono prese le decisioni dei leader politici e militari. O in quale illogica.

Quindi, non so se si possa sostenere con leggerezza, come si potrebbe intendere dalle parole di Bracco, che nel momento in cui io metto in mano a un politico un’arma così potente questo atto non mi riguardi in nessun modo perché la decisione di usarla è tutta sua.

Alcuni scienziati, come il chimico tedesco Franck e il fisico ungherese Szilard, autori di importanti contributi teorici per realizzare la bomba, avevano comunque intuito, durante gli anni di lavoro al progetto Manhattan, il rischio della escalation nucleare. Cioè di estendere la schismogenesi, concetto di cui abbiamo già parlato nell’articolo “Trova le differenze”, anche al pericolo nucleare.

Perché era facilmente prevedibile che il possesso di un’arma così micidiale come la bomba atomica non sarebbe rimasto esclusivo dell’America per tanto tempo. Molto noto fu il “Franck report”, firmato da 7 scienziati tra cui Szilard, per suggerire un uso dimostrativo e non distruttivo della bomba. Questi scienziati però non facevano parte del Comitato in cui c’era Fermi, il quale comitato invece, espresse un parere decisivo in linea con le posizioni politiche più aggressive.

Ecco perché Rovelli critica Fermi: per non avere preso posizione. Se, nonostante il clima bellico, c’era chi valutava urgente proporre dei limiti nell’uso della bomba vuol dire che i rischi di escalation nucleare erano già sotto gli occhi di tutti. Purtroppo, i fatti successivi fino a oggi hanno dato pienamente ragione a quegli scienziati.

Ma occorre fare una riflessione sulla psicologia di Fermi a partire da quanto di lui è noto, altrimenti quella che rimane sul campo è solamente una mancanza di tipo morale, mentre forse ci sono anche altre spiegazioni che concorrono a quelle vicende.

Sono strani questi scienziati

Tra le menti più dotate nell’ambito scientifico ricorre una caratteristica differenziazione tra potentissime capacità sul piano logico matematico e diffuse fragilità che emergono nei contesti sociali.

Nei casi più estremi si associano una forte concentrazione e pensiero iper dettagliato o iper analitico con difficoltà a decodificare segnali impliciti di una comunicazione umana (tono di voce, ironia, linguaggio del corpo, indici di contesto). Questi soggetti tendono a preferire le forme di comunicazione dirette, chiare, prive di ambiguità. Ovvero, una forte intensità interiore, ma difficoltà a condividerla secondo le convenzioni sociali. Alcune facoltà sono ipertrofiche, sviluppate a livelli fuori scala. Altre, quelle che servono a vivere una vita più “normale”, restano quasi incolte o involute. Ma sappiamo che una vita “normale” implica equilibrio, compromesso, integrazione di molte qualità.

La storia è piena di esempi famosi. Tra i casi più conosciuti di menti polarizzate in senso estremo ricordiamo: Cartesio, Pascal, Spinoza, Newton e più recentemente Dirac, Majorana, Gödel, Von Neumann. Al di fuori dalla scienza Kant e Wittgenstein, che possiamo includere non per la matematica ma per la predominanza delle funzioni logiche.

Sono tutti grandi pensatori che hanno avuto una vita sociale coartata, fortemente limitata e rapporti difficili con l’affettività, la politica, a volte con la quotidianità.

Quando le funzioni mentali assumono caratteristiche polarizzate in modo sistematico, senza possibilità di eccezioni o sfumature, occorre ipotizzare che le situazioni di vita in cui il significato non coincide con il contenuto esplicito di una comunicazione, ma deve essere ricavato dagli indici di contesto in cui quella comunicazione è data, possano presentarsi alla coscienza del soggetto come ingestibili o ansiogene. Nei casi più strutturati si parla di Autismo, magari ad alto funzionamento perché può accompagnarsi a notevoli forme di intelligenza alternative.

Gli individui affetti da un disturbo dello spettro autistico hanno infatti specifiche difficoltà nel riuscire a formarsi un’idea chiara di ciò che gli altri credono, pensano, o sanno. Cosa che può rendere le relazioni umane simili a un campo minato perché ci si sente sempre disorientati.

Sono strane le intelligenze umane

Non ci sono spiegazioni definitive di tutto ciò ma alcuni pensatori hanno provato a fare delle distinzioni.

Howard Gardner, padre della teoria delle intelligenze multiple, distingueva tra i tanti tipi di intelligenza, quella logico matematica e quelle interpersonale e intra-personale, arrivando sostenere che le aree del cervello deputate alle diverse intelligenze sono chiaramente distinte anche se di solito lavorano insieme.

La neuropsicologa Uta Frith ha elaborato il concetto di “Weak Central Coherence”, ovvero, una tendenza a focalizzarsi sui dettagli logici ma con difficoltà a integrare il contesto globale. Si ipotizza che alla difficoltà di integrazione funzionale a livello neurale corrisponda una difficoltà di integrazione di contesti di significati.

In realtà, gli studi delle neuroscienze cognitive non hanno dato una conferma definitiva di queste ipotesi ma grazie a tutti questi contributi, l’idea che l’intelligenza sia un costrutto molto più complesso di quanto si usa intendere con la semplice misurazione del Quoziente Intellettivo, ormai è un fatto consolidato. In aggiunta, sembra che le persone autistiche riescano a comprendere molto meglio come funziona la mente di un’altra persona autistica di quanto fanno i cosiddetti “Normali”. Si può affermare dunque che questi normali non sanno comprendere come funziona una mente autistica allo stesso modo di quanto fanno gli autistici nei loro confronti. Al punto che il sociologo (autistico) Damian Milton ha formulato la teoria della “Doppia empatia” la quale si oppone all’idea che le persone autistiche “manchino” di empatia, sostenendo invece che la loro empatia è profonda ma si manifesta in modo diverso, e viene fraintesa dal mondo neurotipico, ovvero i normali.

In conseguenza, il filosofo della scienza canadese Ian Hacking ha introdotto l’idea che l’autismo rappresenta un nuovo “tipo” di persona, un modo di essere che emerge e si definisce storicamente, simile ad altre categorie di persone sono state definite nel corso della storia. Ovvero, l’autismo come modo di essere e non come disturbo o deficit.

Da queste riflessioni è nata la parola “neurodivergenze” per additare un fuori norma che, pur appoggiandosi a una particolare struttura neurobiologica, è solo inquadrabile come una diversità. Con queste premesse però, la parola “neurodivergenze” è diventata una categoria molto ampia, dove vanno necessariamente incluse una grande varietà di combinazioni nella possibilità che alcune funzioni mentali siano sviluppate e altre involute. Le più riconoscibili sono quelle in cui predominano le funzioni logico matematiche e rimangono involute quelle comunicative, ma in realtà le combinazioni possibili sono veramente moltissime e possono impattare sulla qualità della vita sociale in molti possibili modi, o non impattare per nulla.

Ma torniamo al soldato (suo malgrado) Enrico per cercare di trarlo fuori da questa implicita accusa alla sua statura morale.

L’uomo che misurò l’apocalisse

Fermi era rispettato e ammirato, con un’enorme capacità didattica per come sapeva rendere chiari concetti difficilissimi riuscendo anche a mettersi nei panni delle difficoltà di comprensione altrui. Ma solo se si rimaneva nel campo della logica matematica e dei dati sperimentali di cui aveva una fiducia assoluta. Al contrario, non dimostrava interesse alcuno per le speculazioni filosofiche, sociali o politiche. Amaldi ricorda come lasciasse cadere qualsiasi occasione per parlare di politica negli anni caldi del fascismo. A seguito delle leggi razziali, dato che sua moglie era ebrea, lasciò l’Italia senza fare alcun commento.

Nel progetto Manhattan, quando altri scienziati discutevano sull’uso della bomba, lui si limitava a considerazioni tecniche (efficienza, probabilità di successo).

Sul piano umano era gentile ma non confidenziale e quindi poteva risultare freddo e distaccato. Questo suo pragmatismo spesso spiazzava chi cercava da lui un parere più “umano” o politico.

Forniva un’immagine di sé come puro scienziato al servizio del progetto, senza carica ideologica né entusiasmo distruttivo.

Il primo test della bomba, doveva confermare tutte le attese di anni di studio, di ipotesi teoriche e di grandi investimenti. Non era affatto certo che ciò accadesse. Era addirittura stata valutata la possibilità che l’azoto atmosferico, investito da così alte energie, potesse dare luogo a un’ulteriore reazione a catena incendiandosi. In questo caso, tutta l’atmosfera terrestre sarebbe potuta divenire una palla di fuoco. Poi, dopo infiniti calcoli, si concluse che il fatto era del tutto improbabile e si procedette.

Insomma, il 16 luglio 1945, quando il test confermò alla perfezione tutte le attese, fornendo all’america la disponibilità e il controllo di un’arma micidiale, tutti erano molto, ma molto emozionati.

La reazione di Fermi a tutta questa emozione collettiva fu quella di prendere dei pezzetti di carta, di lanciarli in aria per calcolare la spinta d’urto dell’esplosione. Fu ricordato come “l’uomo che misurò l’apocalisse con foglietti di carta”. Ecco il suo racconto dell’episodio:

“circa 40 secondi dopo l’esplosione lo spostamento d’aria mi raggiunse. Cercai di stimarne la forza lasciando cadere da circa sei piedi di altezza dei pezzetti di carta prima, durante e dopo il passaggio dell’onda dell’esplosione. Poiché non c’era vento, potei osservare con precisione e, di fatto, misurare lo spostamento dei pezzi di carta che cadevano durante il passaggio dell’onda. Lo spostamento fu di due metri e mezzo, che a quell’epoca stimai corrispondente all’esplosione prodotta da circa diecimila tonnellate di tritolo”

Numeri versus Emozioni

Un gesto geniale ma anche simbolico del suo bisogno di prendere le distanze dalle emozioni collettive troppo intense.

Da quanto sopra detto risulta che dal punto di vista cognitivo Fermi ha avuto una straordinaria capacità di analisi e concentrazione in domini logici-matematici accompagnata da una capacità di sintesi che poteva tenere conto di molte variabili contemporaneamente. Possedeva queste capacità a livelli superiori a tanti suoi colleghi.

Peraltro, il suo evitamento sistematico nell’esporsi fuori da questi domini non può essere inquadrato in un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento. Sarebbe eccessivo sostenerlo, perché comunque si trattava di una persona sostanzialmente socievole e con una vita familiare normale. Ma per quello che si conosce della sua immagine pubblica, si può ipotizzare quella tipica forma di neurodivergenza così comune tra chi ha una marcia in più nei contesti logico matematici. Probabilmente solo in forma lieve, ma sufficiente a far sì che preferisse non esporsi nel Comitato scientifico che doveva dare il suo parere sull’uso della bomba, come fecero Franck e Szilard fuori dal Comitato. Si trattava di un parere che doveva necessariamente tener conto di variabili etiche, emotive, sociali, ovvero tutto ciò che esce fuori dalla logica matematica.

La parola alla psicoanalisi

La psicoanalista inglese Frances Tustin parlava della presenza di difese di tipo autistico, alle quali, a ciascun umano, può capitare di fare occasionalmente ricorso. Nella psicoanalisi più recente (anni ’90–2000), soprattutto in area anglosassone, l’idea di “vulnerability areas” è entrata nel linguaggio clinico per descrivere quei settori del funzionamento psichico dove il soggetto è più fragile, anche se funziona bene in altri campi.

In alcuni casi, queste aree di vulnerabilità non diventano visibili fino a quando il soggetto riesce a fare esperienza di sé nei contesti da lui preferiti. Al di fuori di questi contesti il soggetto, a volte senza rendersene conto, prova un tipo di disagio che lo porta ad adottare strategie di evitamento selettive proprio di quel tipo di stimoli. Potrebbe essere questa la condizione che ha dato l’impressione di una mancanza di sensibilità per Fermi. Ma alla base delle aree di vulnerabilità, la psicoanalisi sottolinea che, al contrario, può esserci un eccesso di sensibilità verso una determinata tipologia di stimoli, la cui intensità viene sperimentata dal soggetto come un “troppo” caotico e quindi angoscioso.

In alcuni casi, queste aree di vulnerabilità diventano evidenti perché impattano sulle competenze sociali di base e quindi vengono subito a galla già dal periodo scolastico. Basti pensare alla gamma vastissima di comportamenti fobici o ansiosi dei ragazzi in età scolare senza per questo che si possa parlare di neurodivergenze con una base neurobiologica.

Quindi, il tema di come nominare tutti questi scarti da norme di comportamento e di funzionamento mentale ideali è molto complesso perché, anche quando si possono rintracciare differenze strutturali nello sviluppo di aree del sistema nervoso, occorre valutare molte altre variabili di tipo qualitativo che sono specifiche di ogni individuo.

Autismi culturali

Dunque la parola autistico non è più assimilabile alla celebre immagine di una “fortezza vuota”, immagine oggi assai invecchiata. Ma forse potrebbe essere usata in modo più opportuno per definire alcuni aspetti di quelle forme culturali che tendono a escludere l’altro come persona. Ne conosciamo diverse.

Lo psicoanalista Jacques Lacan, per esempio, descriveva la scienza moderna (da Galileo in poi) come un discorso particolare, con una struttura sua. Questo discorso si basa sull’idea che tutto può essere formalizzato: numeri, misure, equazioni. Nel discorso della scienza il soggetto non parla: quello che parla è il linguaggio matematico. Ciò che cade fuori (desiderio, angoscia, affetto) non trova posto nella formalizzazione.

Accade così che, quando un individuo con forte capacità logico-matematica si “allinea” al discorso della scienza, si trova a suo agio: lì tutto è chiaro, controllabile. Ma appena entra in gioco la relazione umana, ciò che non si lascia formalizzare, riappare l’angoscia. Per Lacan l’angoscia è il segnale dell’incontro con quella dimensione del reale che non può essere simbolizzata né ridotta a regole. Più una mente è predisposta a vivere nel simbolico matematico, più può sentirsi in difficoltà davanti al reale affettivo da cui emerge l’angoscia.

Per Lacan, il discorso della scienza è dunque un nuovo modo di organizzare il sapere: impersonale, universale, ma “disabitato” dall’umano. La scienza funziona proprio perché espelle il soggetto: non vuole sapere nulla di ciò che non è quantificabile. La psicoanalisi, al contrario, è un discorso che tenta di rimettere al centro il soggetto diviso, l’inconscio, l’impossibile da formalizzare. Ma i due discorsi sull’uomo, quello scientifico e quello psicoanalitico, rimangono separati perché l’uno ha diffidenza per l’altro e viceversa.

Per Lacan, il discorso della scienza è dunque un nuovo modo di organizzare il sapere: impersonale, universale, ma “disabitato” dall’umano. La scienza funziona proprio perché espelle il soggetto: non vuole sapere nulla di ciò che non è quantificabile. La psicoanalisi, al contrario, è un discorso che tenta di rimettere al centro il soggetto diviso, l’inconscio, l’impossibile da formalizzare. Ma i due discorsi sull’uomo, quello scientifico e quello psicoanalitico, rimangono separati perché l’uno ha diffidenza per l’altro e viceversa.

Alla luce di questo tema torniamo a Rovelli, cercando di leggere il suo intervento non come diretto a squalificare il valore umano di Enrico Fermi, ma l’invito a mettere a disposizione dell’uomo i vantaggi della scienza INSIEME allo spirito critico capace di interrogare ciò che è umano e ciò che non lo è. Ecco un estratto di un suo articolo in risposta a tutte le critiche ricevute e apparso sempre sul Corriere il 22 di agosto.

Ai miei colleghi sto cercando di dire: non nascondiamoci dietro a una pretesa neutralità della scienza, non diciamo che non ci occupiamo delle sue conseguenze; assumiamoci, oggi, le responsabilità che ci competono. La fisica ci ha portato nell’era nucleare. Questa ci ha dato grandi benefici; ma ci ha anche messo nell’assurda situazione di essere tutti a un passo di distanza dalla distruzione completa dell’umanità, grazie alle attuali armi atomiche, in una situazione politica in cui le grandi potenze, compresa l’Europa, stanno litigando e aumentano arsenali militari e belligeranza.

Autismi tecnologici

Concludiamo con un brano tratto da un articolo del filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti apparso su Repubblica del 10 Luglio scorso dal titolo “la Tecnica ha vinto: abbiamo perso il senso della vita”:

Oggi la tecnica non è più un “mezzo” a disposizione dell’uomo, come si è soliti pensare, ma per effetto della sua estensione, la tecnica è un “mondo” che condiziona il nostro modo di pensare e di sentire. Rispetto alle età che l’hanno preceduta, per la prima volta nell’età della tecnica l’uomo vive privo di un orizzonte di senso, perché la tecnica non tende a uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di salvezza, non redime, non svela la verità che non rientra nei suoi compiti: la tecnica “funziona”, e siccome il suo funzionamento è diventato planetario occorre congedarsi dai concetti tradizionali di individuo, identità, libertà, salvezza, verità, senso, scopo, ma anche da quelli di natura, politica, etica, religione, storia, di cui si nutrivano le età pre-tecnologiche.

Oggi la tecnica non è più un “mezzo” a disposizione dell’uomo, come si è soliti pensare, ma per effetto della sua estensione, la tecnica è un “mondo” che condiziona il nostro modo di pensare e di sentire. Rispetto alle età che l’hanno preceduta, per la prima volta nell’età della tecnica l’uomo vive privo di un orizzonte di senso, perché la tecnica non tende a uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di salvezza, non redime, non svela la verità che non rientra nei suoi compiti: la tecnica “funziona”, e siccome il suo funzionamento è diventato planetario occorre congedarsi dai concetti tradizionali di individuo, identità, libertà, salvezza, verità, senso, scopo, ma anche da quelli di natura, politica, etica, religione, storia, di cui si nutrivano le età pre-tecnologiche.

In conclusione, forse ha un peso maggiore il modo in cui le masse aderiscono acriticamente a culture che spingono l’umano verso l’inumano, piuttosto che il singolo protagonista di un progresso tecnologico.

Dunque, non prendetevela con gli umani geniali, che hanno dovuto fare i conti con la loro natura, alle volte anche molto difficile da portare.

Se la tecnologia, dalla bomba H, all’intelligenza artificiale, ai cellulari, è diventata come quell’amico a cui dài il dito e si prende il braccio… come si usa dire da queste parti dell’universo, allora prendetevela con chi non si sa riprendere il braccio.

A proposito, lo sapete che il nuovo inizio dell’anno scolastico prevede il divieto di portare i cellulari in classe ? anche questo è un modo di liberare il braccio, almeno soltanto quello che regge il telefonino !

Buon Universo a tutti !

Scritto da: mind_master

today18/11/2025 - 21:12 14 3

Fatti di cronaca analizzati da un punto di vista psicologico

21:00 - 21:30

21:30 - 22:30

22:30 - 00:00

1

play_arrowJohn Lennon

play_arrow

play_arrow

Imagine John Lennon

2

play_arrowEagles

play_arrow

play_arrow

Hotel California Eagles

3

play_arrowThe Doors

play_arrow

play_arrow

Light My Fire The Doors

Copyright | Radio K55 | Sede Legale: Via Lima, 41 - Roma - 00198 | P.IVA 16813261001 | Sede Operativa: Via Di Valleranello, 82 - Roma - 00128|

"WhatsAppa" con Noi